Brasil

Amazônia tem mais de 84 mil estabelecimentos extrativistas sem energia elétrica, aponta levantamento

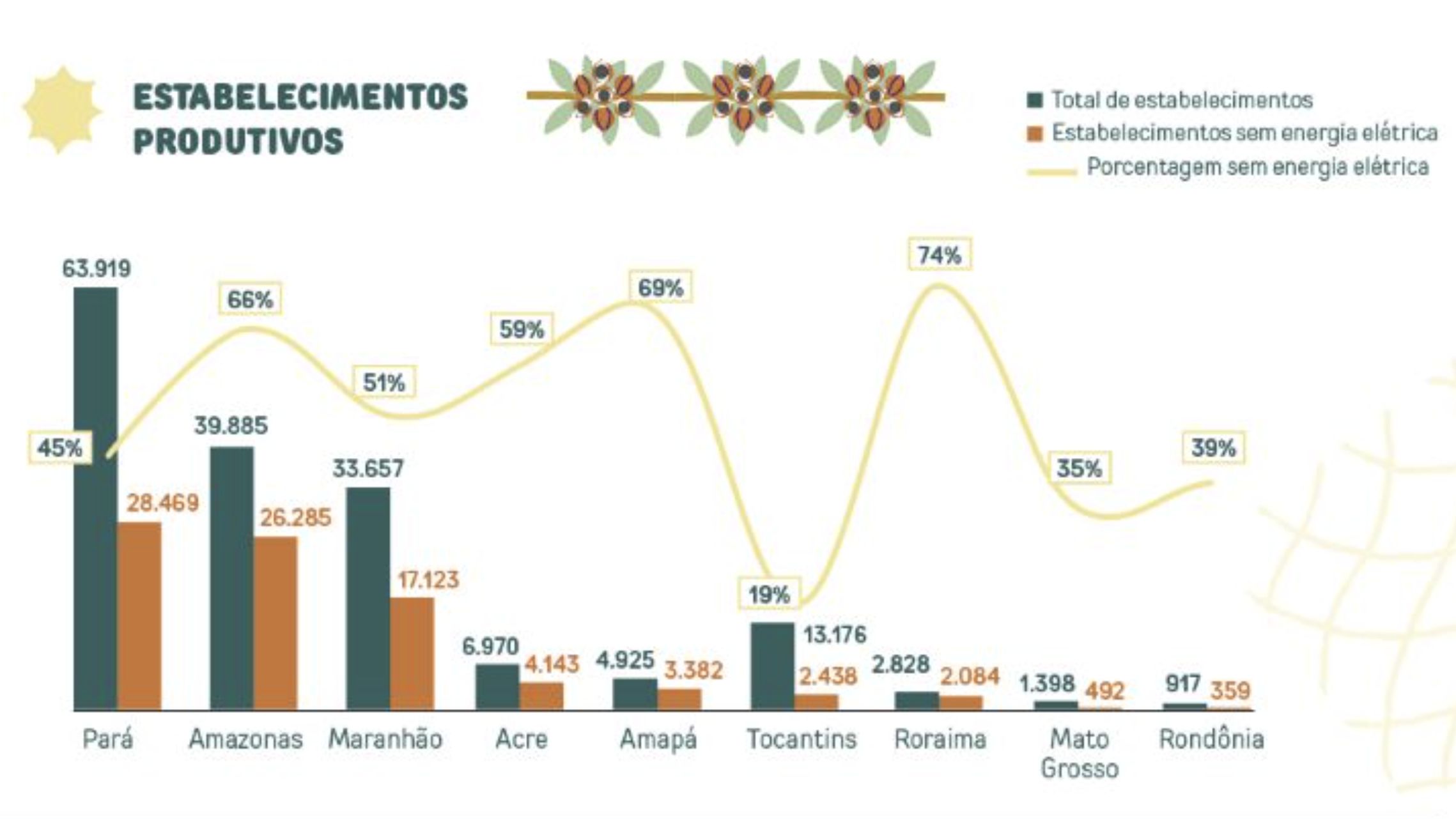

O mapeamento apontou que Roraima, Amazonas e Pará concentram os maiores índices de exclusão elétrica entre estabelecimentos extrativistas, com 74%, 66% e 45% sem acesso.

Mais de 84 mil estabelecimentos extrativistas nos estados da Amazônia Legal estão sem acesso algum à energia elétrica. É o que aponta o estudo “Mapeamento da sociobioeconomia: bases para políticas de inclusão energética na Amazônia Legal”, produzido pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema), lançado nesta quarta-feira (05/11). O estudo sistematizou os dados dos nove estados da Amazônia Legal avaliando produção vegetal, atividades agroextrativistas e acesso à energia elétrica das milhares de famílias que vivem da floresta como extrativistas, agricultores familiares e comunidades tradicionais.

O mapeamento apontou que Roraima, Amazonas e Pará concentram os maiores índices de exclusão elétrica entre estabelecimentos extrativistas, com 74%, 66% e 45% sem acesso, respectivamente; São Gabriel da Cachoeira (AM) e Cametá (PA) apresentam os maiores núcleos de não eletrificação, com mais de quatro mil unidades cada; a Amazônia Legal possui 685 mil estabelecimentos agropecuários, sendo 170 mil vinculados ao extrativismo vegetal; 85% são pequenas propriedades familiares; e açaí lidera a produção com 450 mil toneladas por ano (75% do total), seguido de babaçu (77 mil t) e castanha-do-brasil (27 mil t).

Segundo o levantamento, a produção extrativista vegetal na Amazônia Legal chega a cerca de 600 mil toneladas por ano, representando 73% da produção nacional do setor. As lavouras permanentes somam aproximadamente 1,8 milhão de toneladas, ou cerca de 3% da produção nacional, enquanto as lavouras temporárias correspondem a 11%, com 98,2 milhões de toneladas.

O número de estabelecimentos sem acesso à energia elétrica varia significativamente entre os tipos de produção na Amazônia. O açaí lidera com 33.663 unidades, seguido pela castanha-do-pará, com 10.087 estabelecimentos. Produtos como babaçu (amêndoa) registram 7.339 estabelecimentos, babaçu (coco), 4.094, bacaba, 3.968, e buriti, 3.810. Outros produtos, como tucumã e pupunha (coco), contam com 2.686 e 2.163 estabelecimentos, respectivamente. Já palmito (açaí, pupunha etc.) apresenta 1.690 estabelecimentos, seguido de pequi com 1.477, cupuaçu com 1.378 e bacuri com 1.018 estabelecimentos sem energia elétrica. Esses dados evidenciam a predominância de pequenas propriedades produtoras de espécies nativas que enfrentam desafios significativos de acesso à infraestrutura energética.

Grande parte dessa produção está concentrada em áreas ribeirinhas, destacando a importância da logística fluvial para o escoamento e abastecimento das comunidades. Além disso, os dados apontam baixa diversidade produtiva em diversos municípios: 113 núcleos concentram-se na produção de apenas um produto e 118 produzem dois, com maior incidência nos estados do Maranhão, Pará e Tocantins. Essa realidade reforça a importância de investimentos em infraestrutura, apoio técnico e políticas voltadas para o fortalecimento da sociobiodiversidade.

As quatro principais formas de produção rural na Amazônia Legal são: extrativismo vegetal; produção agrícola em lavouras permanentes e temporárias; e silvicultura. “A partir desse grande estudo, é possível compreender que a correlação entre produção extrativista e exclusão energética é essencial para propor políticas públicas baseadas em dados, fortalecendo a economia da floresta em pé e garantindo a permanência e os direitos constitucionais das populações nos seus territórios”, explica o pesquisador Vinicius Oliveira da Silva, engenheiro elétrico, doutor em Ciências, professor da USP e um dos autores do mapeamento.

A análise utilizou principalmente dados do Censo Agropecuário de 2017, do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE), disponibilizados em 2024, tratados e complementados pelo IEMA, e integra informações atualizadas até 2021 sobre a exclusão energética na região, também realizada pelo Instituto.

A região tem cerca de 865 mil estabelecimentos agropecuários, dos quais 170 mil estão diretamente associados ao extrativismo vegetal. Cerca de 85% dessas unidades são pequenas propriedades familiares, responsáveis pela extração e cultivo de produtos como açaí (450 mil toneladas/ano), babaçu (77 mil toneladas) e castanha-do-brasil (27 mil toneladas). Notavelmente, 43% da produção ocorre em áreas menores que cinco hectares, e 54 mil toneladas são extraídas por extrativistas sem posse formal da terra, muitas vezes em áreas públicas ou protegidas.

Um retrato da produção na floresta revela que a grande maioria dos estabelecimentos é de pequeno porte: 74% ocupam menos de 20 hectares, e aproximadamente 50% possuem até 5 hectares. Por outro lado, os estabelecimentos com mais de 100 hectares representam apenas 0,5% do total. Entre os produtores extrativistas, 9% não têm terra própria. Esses dados evidenciam a predominância de pequenas propriedades e a situação de extrativistas sem posse de terra, ressaltando os desafios relacionados ao acesso à terra, à infraestrutura e à sustentabilidade das atividades produtivas na região.

Além da falta de energia, o estudo evidencia limitações nos instrumentos censitários. O Censo Agropecuário verifica apenas a presença ou ausência de eletricidade, sem qualificar potência, regularidade ou finalidade do uso. A ausência de dados detalhados dificulta o planejamento de políticas públicas eficazes voltadas à sociobioeconomia. Os pesquisadores ressaltam que a análise mostra os principais núcleos produtivos desconectados da malha rodoviária e ferroviária federal, voltada principalmente ao escoamento de commodities, reforçando desigualdades históricas.

O objetivo do estudo é subsidiar decisões governamentais e estratégias de inclusão produtiva, promovendo desenvolvimento sustentável, preservação ambiental e valorização da sociobioeconomia. “Para manter a floresta em pé, é preciso construir uma nova economia para a Amazônia, muito baseada nos produtos da sociobiodiversidade. A agricultura familiar já apresenta um modelo concreto para essa nova economia. Mas essa economia não se sustenta sem infraestrutura adequada. A Amazônia precisa de energia e potência, só levar luz não é suficiente para apoiar esse desenvolvimento. É necessário uma energia elétrica de qualidade e suficiente para garantir acesso a direitos básicos”, ressalta André Luis Ferreira, diretor-executivo do Iema.

Não deixe de curtir nossa página no Facebook, siga no Instagram e também no X.

Faça um comentário