Brasil

Desinformação e fake news sobre saúde chegam aos povos indígenas do Amazonas pela web

Estudo coordenado pela Fiocruz vai a campo para saber como lidar com a desinformação e o poder de uso das tecnologias digitais e seus impactos junto a povos originários

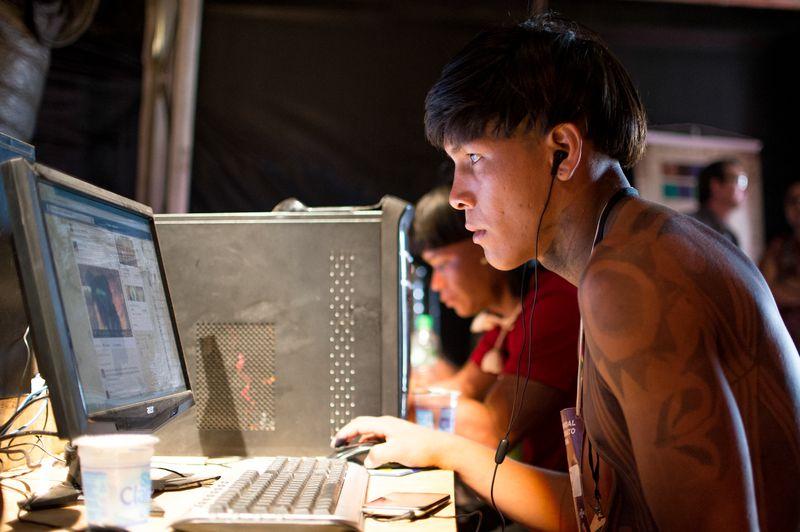

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A notícia de que a vacina contra a Covid-19 poderia “nos transformar em jacaré” conseguiu chegar aos Baniwa, no território do rio Içana, Alto Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, ainda no boca a boca. E provocou grande surpresa e inquietação. Anos depois, quando a internet alcançou a comunidade por algumas horas diárias, o fluxo de informação – e de desinformação – em saúde se ampliou, espalhando-se tanto pelos celulares quanto por canais mais tradicionais, como as reuniões no pátio central e as rádios comunitárias.

É nesse cenário que se insere um projeto liderado pela Fiocruz. Coordenado pela pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), Luisa Massarani, e conduzido por 26 pesquisadores, o estudo conta com o apoio de diversas instituições brasileiras, além da Université Laval, no Canadá. A coordenação indígena ficou a cargo do educador e pesquisador Dzoodzo Baniwa, que une um forte vínculo com sua comunidade, na Amazônia, a uma trajetória acadêmica que lhe valeu o Prêmio Fundação Bunge 2025 e o Jabuti Acadêmico do mesmo ano.

O projeto Desinformação nas mídias digitais e seu impacto na saúde de brasileiros e brasileiras: Análise das práticas informacionais em comunidades indígenas, quilombolas e outros grupos populacionais vulnerabilizados investiga como a desinformação em saúde circula nas mídias digitais e quais impactos provoca. Professores de ensino fundamental e médio, por serem atores-chave nas escolas contra a desinformação, também foram ouvidos.

Como as informações de saúde chegam a essas comunidades? De que maneira são compartilhadas? Quais mídias são vistas como mais – ou menos – confiáveis? Essas foram algumas das perguntas que motivaram o estudo. Segundo Luisa Massarani, a pesquisa se justifica pela falta de investigações sobre desinformação entre povos indígenas, um tema ainda pouco explorado:

“Este é um resultado importante. Fizemos uma revisão cuidadosa da literatura nas principais plataformas científicas e encontramos apenas 23 estudos que tratam dessa questão. Isso revela uma lacuna significativa de conhecimento sobre desinformação em comunidades indígenas e povos originários”, destacou.

Contando com recursos do Ministério da Saúde, por meio da chamada InovaSaúde Indígena, da Fiocruz, e do CNPq, a pesquisa está em andamento e combina a análise das redes sociais mais acessadas por esses grupos com trabalho de campo. Além das visitas aos Baniwa, no Alto Rio Negro, no Amazonas, a equipe também esteve entre os Potiguara, às margens do rio Catu, no Rio Grande do Norte, e entre os Canela, na comunidade de Escalvado, no Maranhão.

Entre o rádio-poste, o WhatsApp e personalidades de confiança

O acesso à internet nas comunidades indígenas é um elemento central do estudo, uma vez que entre os três povos, os modos de conexão são muito diferentes. Já faz mais de dez anos que a internet chegou para os Potiguara, no Rio Grande do Norte. Entre os Baniwa, na Amazônia, o acesso domiciliar só passou a ser possível recentemente com a Starlink, mas ainda é limitado a poucas horas por dia devido ao uso de geradores de energia. Já entre os Canela, no Maranhão, parte da comunidade tem pouco domínio do português, o que dificulta a leitura de conteúdos nas redes.

A forma como a informação circula também varia bastante entre os povos visitados, como observou a pesquisadora. Entre os Canela, o pátio central continua sendo o espaço onde decisões são debatidas e novidades são compartilhadas. No território Baniwa, o rádio, transmitido por alto-falantes instalados em postes, ainda é a principal ferramenta para espalhar recados e alertas. Já entre os Potiguara, o WhatsApp se tornou o meio preferido para o compartilhamento de informações.

Um achado importante é que, apesar do uso intenso das redes sociais, a confiança no que circula nessas plataformas é baixa. Embora cada povo tenha suas particularidades, o estudo revela uma preferência clara pelas mídias digitais, especialmente WhatsApp e Instagram, ainda que TikTok e Kwai também apareçam com frequência. E os temas mais buscados nas mídias incluem saúde em geral, saúde mental, ciência e tecnologia, além de meio ambiente.

A pesquisadora também destacou o papel de figuras de referência na comunicação, como os agentes de saúde. Entre influenciadores nas redes sociais, o médico Drauzio Varella foi um dos nomes mais citados, principalmente entre os Baniwa. “Ele chegou a visitar comunidades locais, onde conversou e interagiu com moradores, o que reforçou sua credibilidade. Para outros, essa função é exercida por líderes religiosos, como pastores e padres, que também abordam questões de saúde em suas falas, destacou.

Vacinas são o principal alvo da desinformação

A pesquisadora Luisa Massarani contou que narrativas falsas sobre vacina circularam mesmo com a dificuldade de acesso à internet. “Como diz nosso parceiro indígena, Dzoodzo Baniwa, o boca a boca anda mais rápido que a internet. A fala do presidente sobre ‘virar jacaré’ ao tomar a vacina contra a Covid-19 repercutiu até em aldeias distantes, mesmo sem conexão”, disse.

Massarani também destacou que a decisão do Governo Federal de dar prioridade aos povos indígenas na vacinação durante a pandemia fez circular narrativas de que estariam sendo usados como cobaias. Dois fatores ajudaram a conter o impacto desses boatos: a atuação dos agentes de saúde e de programas sociais, como o Bolsa Família.

De acordo com a pesquisadora, os agentes de saúde são figuras de confiança nessas comunidades e têm um papel fundamental na difusão de informações corretas sobre saúde e vacinas. Além disso, o Bolsa Família teve um papel importante no controle da desinformação, ao exigir a carteira de vacinação em dia para o pagamento do benefício. “Nesse ponto, as políticas públicas de saúde tiveram um papel fundamental no enfrentamento à desinformação”, avaliou.

Perspectivas indígenas da saúde mental

Relatos sobre depressão, ansiedade e autismo, frequentemente associados a contextos de violência e invasão de terras, foram recorrentes entre os Potiguara. Como explicou Massarani, a desinformação nesse campo pode assumir formas particulares, como a ideia de que a depressão seria “preguiça” ou de que o autismo resultaria de “falta de disciplina”, deslegitimando o caráter clínico dos transtornos.

O grau de familiaridade com o tema variou: entre os Potiguara, observaram-se os maiores níveis de conhecimento e preocupação, enquanto entre os Canela a própria expressão “saúde mental” ainda era desconhecida.

“Entre os Baniwa, a saúde mental apareceu com muita força, ligada aos altos índices de suicídio. A própria comunidade sugeriu produzir podcasts em português e na língua baniwa para tratar do tema”, relata a pesquisadora.

Devido à forte divisão de gênero entre os Canela, a equipe decidiu organizar grupos de conversa exclusivos para mulheres. Em encontros longos e bastante participativos, elas demonstraram grande interesse em falar e trocar experiências sobre temas ligados à saúde mental. “Trabalhar com saúde é também trabalhar com informação. E, quando a desinformação circula, ela pode ser tão nociva quanto a ausência de assistência médica”, resumiu a pesquisadora.

Por Fiocruz

Com informações da Agência Gov

Não deixe de curtir nossa página no Facebook, siga no Instagram e também no X.

Faça um comentário